PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES DE LA GÉLATINE

La gélatine est presque insipide et inodore. C'est un solide vitreux et cassant légèrement jaune. La gélatine contient 8-13% d'humidité et a une densité relative de 1,3-1,4. Lorsque les granules de gélatine sont trempés dans de l'eau froide, ils s'hydratent en particules discrètes et gonflées. Lorsqu'elles sont réchauffées, ces particules gonflées se dissolvent pour former une solution. Ce procédé de préparation de solutions de gélatine est préféré, en particulier lorsque des concentrations élevées sont souhaitées. Le comportement des solutions de gélatine est influencé par la température, le pH, la teneur en cendres, la méthode de fabrication, l'historique thermique et la concentration.La gélatine est soluble dans les solutions aqueuses d'alcools polyhydriques tels que le glycérol et le propylène glycol. Des exemples de solvants organiques hautement polaires, à liaison hydrogène, dans lesquels la gélatine se dissoudra sont l'acide acétique, le trifluoroéthanol et le formamide. La gélatine est insoluble dans les solvants organiques moins polaires tels que le benzène, l'acétone, les alcools primaires et le diméthylformamide.

La gélatine conservée dans des récipients hermétiques à température ambiante reste inchangée pendant de longues périodes. Lorsque la gélatine sèche est chauffée au-dessus de 45°C dans l'air à une humidité relativement élevée (au-dessus de 60% RH), elle perd progressivement sa capacité à gonfler et à se dissoudre.

Les solutions stériles de gélatine conservées au froid sont stables indéfiniment; mais à des températures élevées, les solutions sont sensibles à l'hydrolyse.

Deux des propriétés les plus utiles de la gélatine, la résistance du gel et la viscosité, sont progressivement affaiblies lors d'un chauffage prolongé en solution au-dessus d'environ 40 °C. La dégradation peut également être provoquée par des pH extrêmes et par des enzymes protéolytiques, y compris celles qui peuvent résulter de la présence de micro-organismes. .

Le collagène peut être considéré comme un anhydride de gélatine. La conversion hydrolytique du collagène en gélatine donne des molécules de masse variable : chacune est un fragment de la chaîne de collagène dont elle a été clivée. Par conséquent, la gélatine n'est pas une entité chimique unique, mais un mélange de fractions entièrement composées d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques pour former des polymères dont la masse moléculaire varie de 15 000 à 400 000 um.

La gélatine, en termes d'éléments basiques, est composée de 50,5 % de carbone, 6,8 % d'hydrogène, 17 % d'azote et 25,2 % d'oxygène.

Puisqu'elle est dérivée du collagène, la gélatine est correctement classée comme une protéine dérivée. Il donne des réactions protéiques typiques et est hydrolysé par la plupart des enzymes protéolytiques pour donner ses composants peptidiques ou acides aminés.

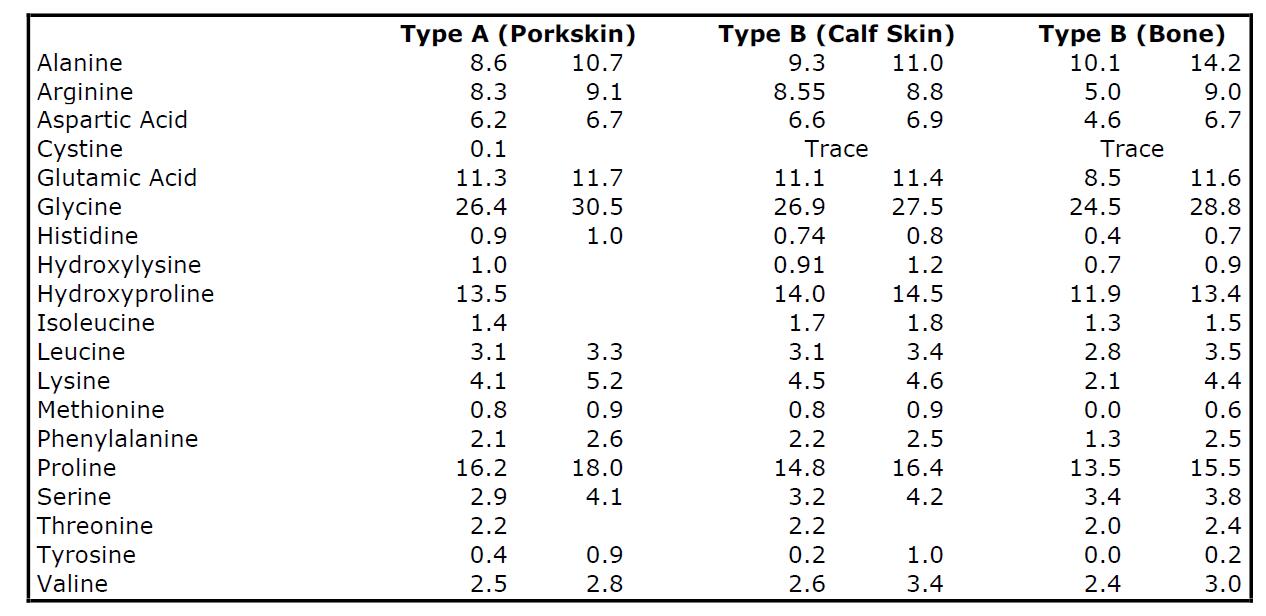

Les différents acides aminés pouvant être obtenus à partir de certaines gélatines par hydrolyse complète, en grammes pour 100 grammes de gélatine sèche, sont répertoriés dans le tableau

TABLEAU 1. COMPOSITION EN ACIDES AMINÉS DES GÉLATINES

Propriétés amphotères - La gélatine en solution est amphotère, capable d'agir soit comme acide, soit comme base. Dans les solutions acides, la gélatine est chargée positivement et migre sous forme de cation dans un champ électrique. Dans les solutions alcalines, la gélatine est chargée négativement et migre sous forme d'anion. Le pH du point intermédiaire, où la charge nette est nulle et aucun mouvement ne se produit, est connu sous le nom de point isoélectrique (IEP). La gélatine de type A a une large plage isoélectrique entre pH 7 et 9. Le type B a une plage isoélectrique plus étroite entre pH 4,7 et 5,4 .

La gélatine en solution ne contenant pas d'ions non colloïdaux autres que H+ et OH- est appelée gélatine isoionique. Le pH de cette solution est connu sous le nom de point isoionique (pl). Ces solutions peuvent être préparées en utilisant des résines échangeuses d'ions.

Dérivés chimiques - La gélatine peut être traitée chimiquement pour apporter des changements significatifs dans ses propriétés physiques et chimiques. Ces changements sont le résultat de modifications structurelles et/ou de réactions chimiques. Les réactions typiques comprennent l'acylation, l'estérification, la désamination, la réticulation et la polymérisation, ainsi que des réactions simples avec des acides et des bases.

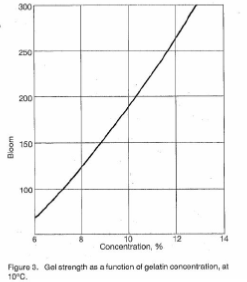

Force du gel – La formation de gels thermoréversibles dans l'eau est l'une des propriétés les plus importantes de la gélatine. Lorsqu'une solution aqueuse de gélatine avec une concentration supérieure à environ 0,5% est refroidie à environ 35-40°C, sa viscosité augmente d'abord, puis forme ensuite un gel. La rigidité ou la résistance du gel dépend de la concentration en gélatine, de la résistance intrinsèque de la gélatine, du pH, de la température et de la présence de tout additif. La résistance intrinsèque de la gélatine est fonction à la fois de sa structure et de sa masse moléculaire.

La première étape de la gélification est la formation de régions ordonnées localement causées par le retour aléatoire partiel (renaturation) de la gélatine en hélices de type collagène (pli de collagène). Ensuite, un réseau tridimensionnel de fibriller continu de micelles frangées se forme dans tout le système, probablement en raison de la formation de liaisons non spécifiques entre les segments les plus ordonnés des chaînes. Des liaisons hydrophobes, hydrogène et électrostatiques peuvent être impliquées dans la réticulation. Ces liaisons étant rompues lors du chauffage, le gel est thermoréversible. La formation des liaisons croisées est la partie la plus lente du processus, de sorte que dans des conditions idéales, la résistance du gel augmente avec le temps à mesure que davantage de liaisons croisées se forment. L'effet total est une augmentation en fonction du temps de la masse moléculaire moyenne et dans l'ordre.

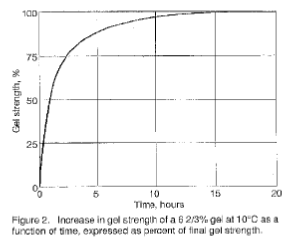

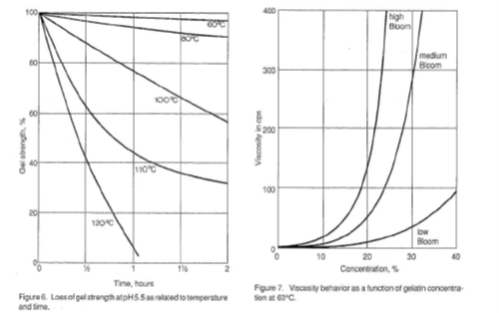

La qualité gélifiante de la gélatine est un paramètre de qualité physique important. La mesure de cette propriété est très importante à la fois du point de vue du contrôle et comme indication de la quantité de gélatine requise par une application particulière. Les figures 2 à 6 illustrent le comportement des gels de gélatine influencé par les effets du temps, de la concentration, du pH et de la température (40).

Viscosité - La méthode établie pour la détermination de la viscosité implique la mesure du temps d'écoulement de 100 ml d'une solution d'essai standard à partir d'un viscosimètre à pipette étalonné. Dans certains cas, la viscosité est déterminée aux concentrations auxquelles la gélatine doit être utilisée.

La distribution des masses moléculaires semble jouer un rôle plus important dans l'effet sur la viscosité que sur la résistance du gel. Certaines gélatines de force de gel plus élevée peuvent avoir des viscosités plus faibles que les gélatines de force de gel plus faible.

La viscosité des solutions de gélatine augmente avec l'augmentation de la concentration en gélatine et avec la diminution de la température ; la viscosité est minimale au point isionique.

La figure 7 illustre le comportement de la viscosité pour les gélatines à faible, moyenne et forte floraison, en fonction de la concentration, à 60°C.

Action colloïdale protectrice - La gélatine est un colloïde hydrophile typique capable de stabiliser une variété de matériaux hydrophobes. L'efficacité de la gélatine comme colloïde protecteur est démontrée par son nombre d'or de Zsigmondy qui est le plus bas de tous les colloïdes. Cette propriété est particulièrement précieuse pour les industries de la photographie et de la galvanoplastie.

Coacervation - Un phénomène associé aux colloïdes dans lequel les particules dispersées se séparent de la solution pour former une deuxième phase liquide est la coacervation. Des études approfondies de coacervation ont été menées avec la gélatine.

Une application courante de la coacervation est l'utilisation de gélatine et de gomme arabique pour produire des microcapsules contenant de l'huile pour la fabrication de papier autocopiant (46-48). La coacervation est également utile dans l'industrie photographique.

Couleur – La couleur de la gélatine dépend de la nature de la matière première utilisée et si la gélatine représente une première, une deuxième ou une autre extraction. Les gélatines de peau de porc ont généralement moins de couleur que celles fabriquées à partir d'os ou de peau. D'une manière générale, la couleur n'influence pas les propriétés de la gélatine et n'en diminue pas l'utilité.

Turbidité – La turbidité peut être due à des matières insolubles ou étrangères sous forme d'émulsions ou de dispersions qui se sont stabilisées en raison de l'action colloïdale protectrice de la gélatine, ou à un voile isoélectrique. Ce trouble est maximal au point isoélectrique dans les solutions à environ 2 %. A des concentrations plus élevées ou à des pH différents, le voile sera sensiblement moindre.

Cendres – La teneur en cendres de la gélatine varie selon le type de matière première et la méthode de traitement. Les gélatines de porc contiennent de petites quantités de chlorures ou de sulfates. Les gélatines d'osséine et de peau contiennent principalement des sels de calcium des acides qui sont utilisés dans la neutralisation après le chaulage. Le traitement par échange d'ions peut être utilisé pour la déminéralisation ou le décendrage des gélatines.